藤咲 貴大

(量子科学技術研究開発機構

五十嵐 龍治)

<はじめに>

我々科学者にとってpHというパラメータは馴染みが深い。それはpHが様々な化学種の活性を制御する物理量だからである。したがって、多様な化学種が混在している生体内部では、pHは特に重要である。生体内のpHは微小空間ごとに厳密に制御されており、これが高次な生命現象の発現に深く関与している。そしてこの生体内のpH異常は、脳卒中や心不全、自己免疫疾患など様々な生命現象、疾患に関連している。例えば、がん細胞においては細胞表面の数ナノメートルの微小空間でpHが酸性に傾いており、このことががん細胞の転移、組織浸潤に影響を与えているとされている。したがって、微小空間のpHをモニターすることが可能になれば、生命現象の基礎的な理解が深まるだけでなく、創薬をはじめとする医療分野にも貢献できると期待される。このような微小空間のpH測定を実現するためには、一つの細胞(約20µm)よりも小さなpHセンサが必要である。しかしながら、我々が通常のpH測定で用いるリトマス試験紙やpHメーターはこれよりも遥かにサイズが大きいため、このような微小空間のpH測定に使用することはできない。

1.<センサとしてのダイヤモンド>

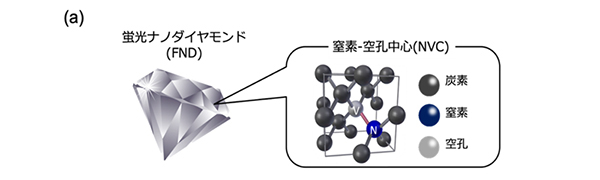

我々のグループでは、微小なpHセンサを開発するための材料として蛍光ナノダイヤモンド(Fluorescent Nanodiamond,FND)に注目した。FNDはナノメートルサイズのダイヤモンド粒子であり、微小空間における温度や磁場を測定可能な超高感度センサとして近年注目を集めている。このセンサの動作原理の根幹を担っているのが、FNDの内部に存在する窒素-空孔中心(Nitrogen-Vacancy Center,NVC)である(図1a)。NVCはダイヤモンド中の炭素原子が、隣り合った窒素と空孔に置き換わった格子欠陥である。このNVCに電子が一つトラップされることで、以下に示す3つの特異な量力学的性質を示すようになる。

1つ目は褪色しない蛍光を発する点である。一般的な蛍光色素においては、励起光による化学構造の変化によって蛍光強度が減少してしまう。このため、あらかじめ一定面積以上の蛍光色素の集団を用いて測定を行う必要があり、それに伴い空間分解能が制限される。一方、安定なダイヤモンド中に形成されたNVCは、光学安定性が非常に高いため褪色を示さず、たった一つのNVCのみで測定を行うことも可能である。これによって空間分解能は数ナノメートルに達するため、NVCは「微小空間」の物理量測定に適している。

2つ目は、NVCのスピン量子状態が温度や磁場、電場といった様々な物理量と厳密に共役している点である。すなわち、NVCのスピン量子状態を読み取ることで、スピンに影響与える「様々な物理量」を定量することが可能である。3つ目はNVCの量子状態が可視光で読み取ることができる点である。一般的な磁気共鳴法によるスピン量子状態の読み取りにおいては、マイクロ波帯のごく低いエネルギーの検出が必要となる。このため、スピンをセンサとして活用する計測手法は一般に低感度であった。一方、可視光(波長:600nm、エネルギー:2eV)はマイクロ波(波長:0.1m、エネルギー:1×10-5eV)と比較してエネルギーが桁違いに高く、「超高感度」の物理量測定を可能にする。以上の3つの性質から、NVCのスピン量子状態を可視光で読み取ることにより、「微小空間」における「様々な物理量」を「超高感度」で測定することが可能である。

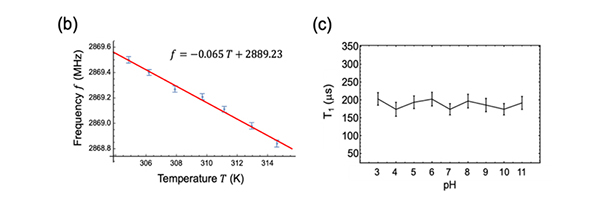

以上のようなNVCの量子力学的性質を用いた測定手法は量子センシングと呼ばれている。一例として、我々がNVCを用いて行った温度に関する量子センシングの結果を示す(図1b)。温度(T)依存的にNVCの共鳴周波数(f)のシフトが観察され、f=-0.065T+2889.23と定式化された。また現在までに、30秒間の測定時間で1.8mKという高い精度で温度測定が可能であることが示されている1)。また、磁場や電場、圧力といった物理量に関しても、量子センシングによって高い感度で測定可能であることが示されている。しかしながら、これまでの研究で測定対象とされている物理量の多くは、ダイヤモンド結晶内のNVCのスピン量子状態に直接影響を与える温度や磁場、電場といった物理量に限られてきた。特にpHは、NVCのスピン量子状態に直接影響を与えない物理量であるため、従来の方法ではFNDを用いてpHを測定することは困難であった(図1c)。

共鳴周波数が温度に対して線形にシフトした。この線形関係を用いることで、NVCの共鳴周波数測定によって温度を測定することが可能である。

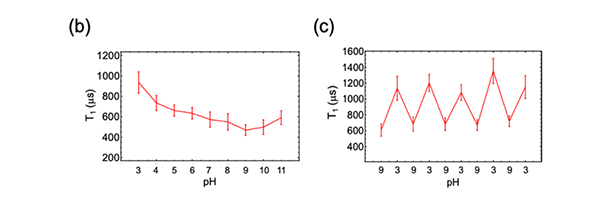

図1(c) 縦緩和時間T1のpH依存性の検証結果。

機能化処理をしていない一般的なFNDを用いた場合、pHはNVCの縦緩和時間T1に影響を与えなかった2)。

2.<pHセンサとしてのFND>

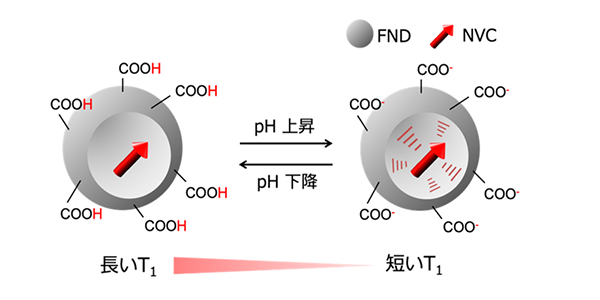

我々のグループでは、特殊な機能化処理によって、FNDを微小なpHセンサとして活用する方法を考案した(図2)。具体的な機能化処理としては、pH依存的に電荷状態が変化する官能基であるカルボキシ基をFND表面にコーティングした。カルボキシ基はpH4から5以下の酸性条件下では中性状態(-COOH)であるが、それ以上のpH条件下で負電荷状態(-COO-)に変化する。このカルボキシ基の電荷状態の変化がNVCのスピン量子状態に干渉することで、縦緩和時間(T1)と呼ばれる値が変化する。この場合のT1とは、レーザー照射によって非平衡化されたNVCの量子状態が、平衡状態に戻るまでの時間である。

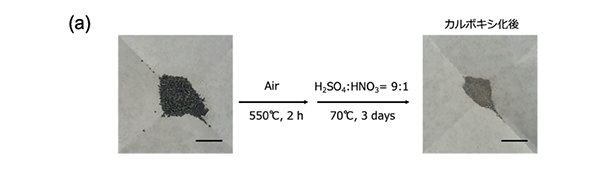

実際に、大気中での熱酸化、および硫酸と硝酸が共存した状態での熱処理によってカルボキシ基をFND(約100nm)に修飾した(図3a)。このカルボキシ化したFNDを用いて様々なpH条件下でT1を測定したところ、カルボキシ基の電荷状態が変化するpH4から5付近でT1が大きく変化した(図3a)。すなわち、pH依存的に電荷状態が変化する官能基をFNDの表面に修飾する方法によって、pH変化をT1の変化として検出することが可能であることが示された。また、一般的なpHセンシングにおいてはセンサの可逆性がしばしば問題となるが、今回我々が開発したpHセンサの動作原理は、官能基の可逆的な電荷状態の変化に基づいているため、pH変化を可逆的にセンシングすることが可能であると考えられる(図3c)。実際、pHを9と3で交互に変化させた際に、カルボキシ化したFNDのT1がpHに対応して交互に変化したことから、我々の開発したpHセンサが可逆的に動作することが示された。

図3(c) pHセンサの可逆性の評価。pHを3と9で交互に変化させた際に、T1が交互に変化したことから、

今回開発したpHセンサが可逆的であることが示された。

次回に続く-

参考文献

[1] Kucsko,G.et al.,Nanometre-Scale Thermometry in a Living Cell.Nature,500,54–58(2013).

[2] Fujsiaku,T.et al.,PH Nanosensor Using Electronic Spins in Diamond,ACS Nano,13,11726–11732 (2019).

【著者紹介】

藤咲 貴大(ふじさく たかひろ)

京都大学 大学院工学研究科 分子工学専攻

■略歴

2016年京都大学工学部工業科学科卒業。2018年京都大学大学院工学研究科分子工学専攻修士課程卒業。2018年から現在まで同博士課程に在籍。

これまで、NVCを用いた新規pHセンシング手法の開発に取り組んできた。今後は、pH以外の物理量の測定方法の開発や生体への応用など、NVCを用いた量子センシング技術の汎用化に挑戦していきたい。