匂いセンサはもう30年以上前から研究開発され、幾つかの市販品も存在する。しかし、匂い全体の強度しか測れない、感度が不足している、匂いの質に分解できない、用途が限定されている等々、欠点も多く、社会に浸透していないのも事実である。ここで改めて「匂い」を定義すると、化学物質の集合体から構成される空気質とでも言えよう。本稿では、最新の匂いセンサの開発状況を紹介しよう。

内閣府ImPACTの宮田プログラム「進化を超える極微量物質の超迅速多項目センシングシステム」の中の「有害低分子」プロジェクト(H26-30)1)では、複数種の化学物質を認識するセンサを多数用意し、その出力をAI(人工知能)でパターン認識するという手法を採る。

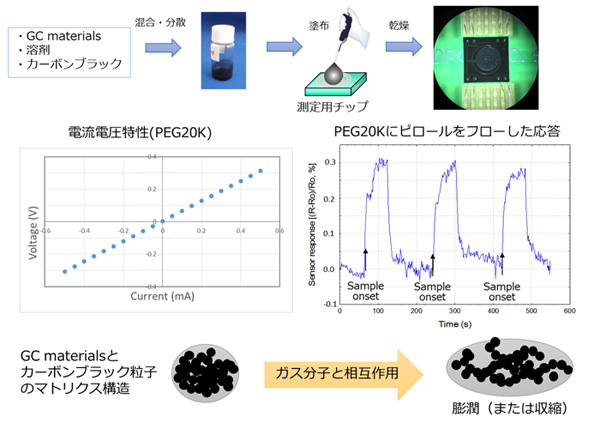

図1は受容材料としてガスクロマトグラフィー(GC)材料とカーボンブラックを用い、トランスデューサとして2つの同心円型電極による電気化学インピーダンス測定を利用したケモレジセンサ(chemosensitive resistor)の作製方法、電流電圧特性、そして芳香族化合物ピロールへの応答を示している2)。ピロール添加ON/OFFで電気抵抗が増減しているが、これは受容材料のピロールの混入による膨潤/収縮の効果と考えられる。現在0.9 mmサイズの電極16個を同一基板上に作製し、その部分に異なる電気化学特性を有する受容膜を塗布することで、気相中の複数種の化学物質の識別と定量に成功している。

このように作製した人工嗅覚システムを使い、ウィスキー、ブランデー、ワイン、吟醸酒の識別が行えるのは当然のことであるが、(同じアルコール度数の)ビール種の識別、沖縄の焼酎である泡盛種の識別も可能となっている。また、その際に、電位応答の大きさ(振幅)のみでなく、動的変化(過渡応答)をフーリエ変換し特徴量として抽出することで、識別能力が格段と上がることも判明している。現在、人工嗅覚システムは14×14×15cm3サイズとコンパクト化しており、専用ASIC(Application Specific Integrated Circuit)を開発することで、H30年度内にさらなるコンパクト化を図る予定である。

このIoT社会にあって、人工嗅覚システムは、これまでの分析装置とは異なる立ち位置、つまり、簡便迅速、人の感覚に近い出力、可搬性という特徴で、安全・安心を産む科学技術として世の中に浸透していくことであろう。

参考文献

1) http://www.jst.go.jp/impact/program/09.html

2) B. Wyszynski, R. Yatabe, A. Nakao, M. Nakatani, A. Oki, H. Oka and K. Toko, Sensors, 17, 1606 (2017)