東京エレクトロン デバイス(株)〔以下、TED〕の子会社である東京エレクトロン デバイス長崎(株)〔以下、TED長崎〕は、環境監視アプライアンス製品「RMS-3200」にメッシュ無線センサ機能を追加した省スペース型センサマネジメントユニット「RMS-5000」を2024年6月25日より販売開始する。

「RMS-5000」は、データセンターの環境監視と予兆検知を一体化した省スペース型のセンサマネジメントユニットです。今回新たに追加したメッシュ無線センサ機能により、より高度な監視と管理が可能になるという。

■主な特長

1. 高信頼性の温度監視

温度センサにより、広範囲にわたって正確な温度データを提供します。ユーザーはデータセンター内のすべてのエリアの温度をリアルタイムで監視できる。これによって機器の過熱や冷却不足などの問題を早期に発見し、迅速に対策を講じることが可能である。

2. 予兆検知機能の強化

RMS-3200の既存の予兆検知機能に加え、温度センサが温度変化パターンを継続的に監視し、異常を検知した際には即座にアラートを通知する。これによってデータセンターの機器故障を未然に防ぎ、稼働率の向上とメンテナンスコストの削減が期待できる。

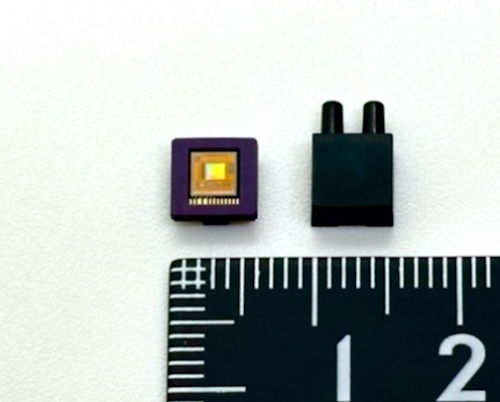

3. 設置と運用の容易さ

温度センサはワイヤレスであり、配線の手間が不要で設置が容易である。電池寿命は10年と長く、頻繁なメンテナンスが不要で、運用コストの抑制が可能である。

4. 高いスケーラビリティ

最大100台の温度センサの接続が可能で、大規模なデータセンターにも柔軟な対応が可能。

規模に応じてシステムを容易に拡張することができる。

5. エネルギー効率の向上

正確な温度データに基づいて冷却システムを最適化することで、エネルギーの無駄を削減し、データセンター全体のエネルギー効率を向上させることができる。これによって、コスト削減と環境負荷を軽減する。

■システム構成

https://www.ngs.teldevice.co.jp/seihin/download/RMS5000Brochure.pdf

■製品仕様

https://www.ngs.teldevice.co.jp/seihin/download/RMS5000Specs.pdf

■販売価格 販売目標

495,000円 今後3年間で2億円

■サポート体制

TED長崎では導入・構築・検証までをサポートするとともにヘルプデスクサービスを提供。

プレスリリースサイト:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000046612.html