愛知工業大学 工学部機械学科

1.研究室の概要

愛知工業大学工学部機械学科内田敬久研究室では、蛇型ロボットや脚型ロボットなど生物模倣型ロボットと車輪型・クロー型移動ロボットを開発している。また、応用として草刈ロボット、サービスロボットの研究も行っている。水中ロボットの研究は2014年より開始し、特にひれ推進によるロボットの開発を進めている。

2. 水中ロボット開発の背景

戦後から開発されてきた多くの社会インフラは建設から30年を超えており、老朽化が深刻になっている。社会インフラは定期的な点検が必要であり、その際は人間による目視や計器による点検が行われている。しかしながら、特に河川や海岸など水を伴う分野では巡視・点検を行っている割合が低いことが報告されている。この要因は、水中にある構造物は目視で状況を把握しにくいことや点検時に専用の機器・設備を用いる必要があり点検費用が高額であること、人による点検では陸上以上に事故の危険性が高く安全性を考慮する必要があることが挙げられる。そこで近年、ロボットが注目されており、水中構造物の調査・点検への導入が進んでいる。それに伴い、水中ロボットの市場規模は大きく拡大すると考えられる。

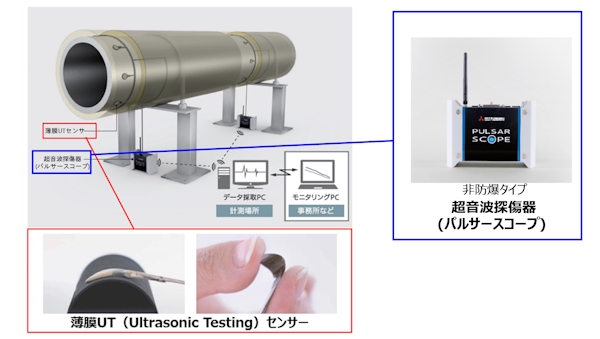

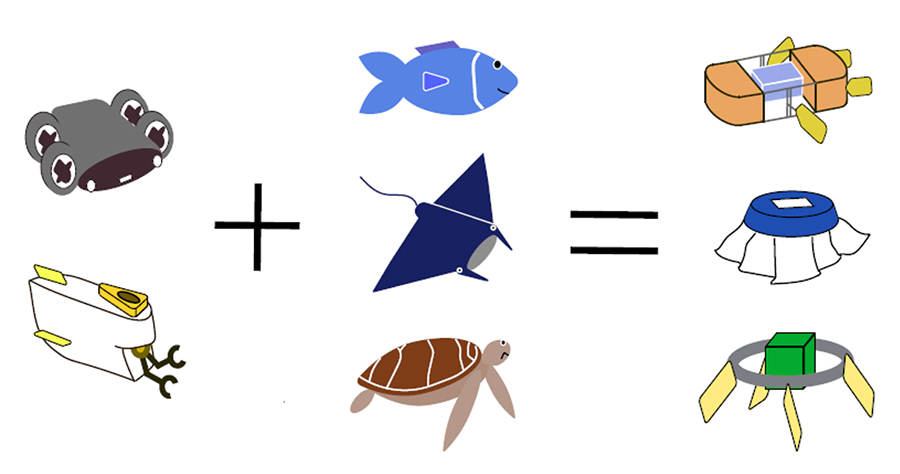

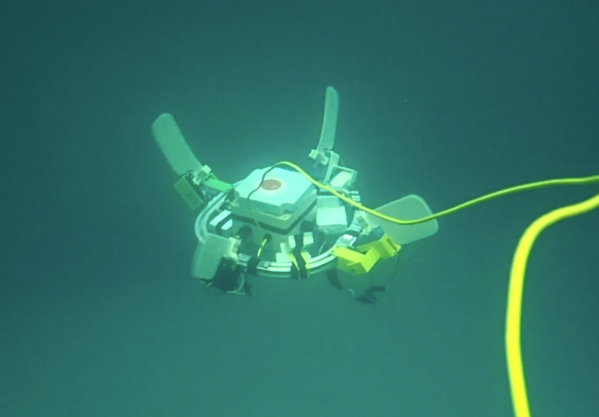

図1 水中ロボットのコンセプト

3. 開発ロボット

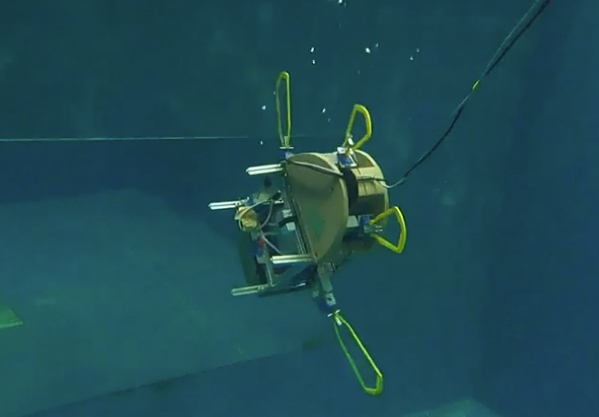

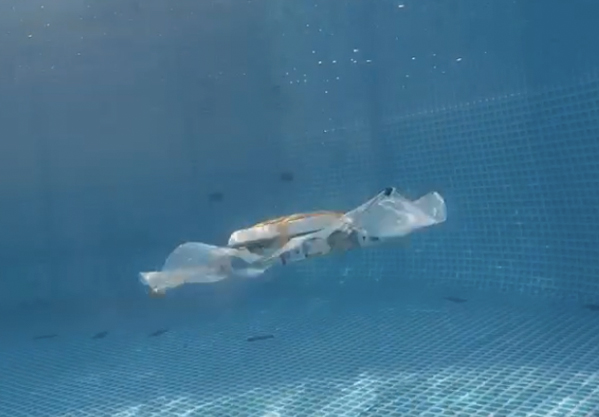

一般に点検・調査に求められるロボットの動作機能は、3次元方向に高速で移動できること、波やうねりなどの外乱を受けてもその場に停止し続けることである。そこで、研究室では、ひれ推進による特徴的なロボット(Albero, Cakram, Cerchio)を開発してきた。これらのロボットの大きさは、また構造物の点検などを想定し、狭い空間での移動にも対応できるように、全長・全幅・全高それぞれ1m以下である。

図2 Albero

図3 Cakram

図4 Cerchio

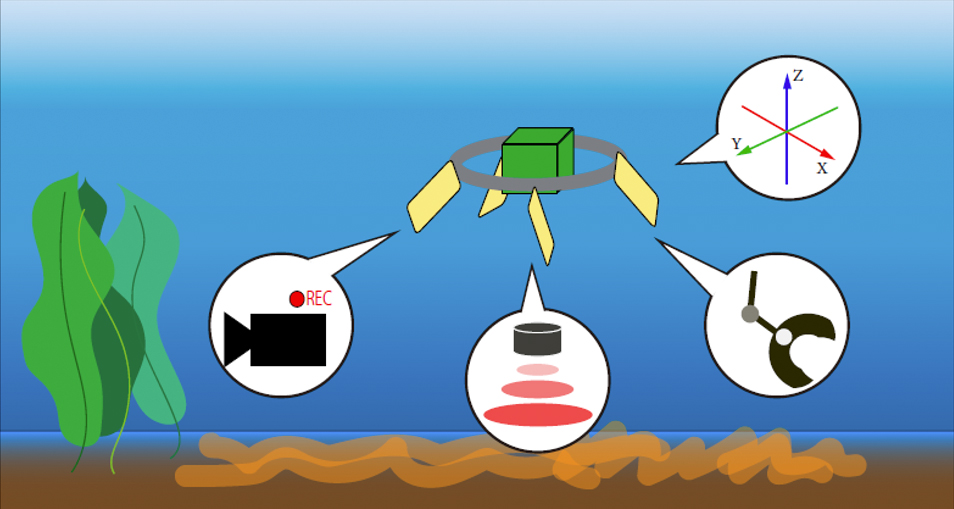

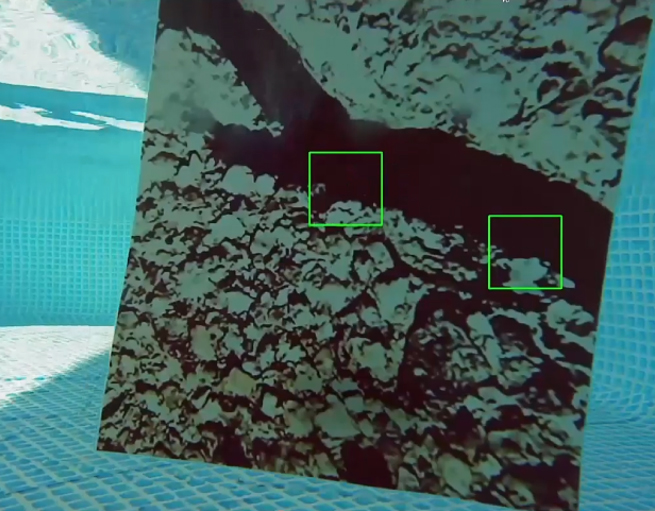

これらのロボットには、図5のように三次元位置、速度、姿勢などの状態把握のためのセンサを搭載している。慣性センサIMUによる姿勢と、圧力センサによる深度計測は比較的使用環境に左右されず、安定して安価に計測が可能である。また、オプションとして、カメラやデプスカメラを用いたオプティカルフローなど画像処理による相対位置推定や機械学習による物体の点検調査を可能としてる。例えば、図6のようにコンクリートブロックの異状検査では撮影画像から機械学習によりひび割れなどの検知や生物の判別が可能である。超音波による深度や物体の計測は現在研究中であり安価で使用しやすいセンサ及びデータ信号処理の開発が待たれる。

図5 ロボットセンサ

図6 ひび割れ検知

水中ロボットの操作は、ロボットと操作者のリアルタイムで安定した通信のために、有線ケーブルを用いている。また、緊急時にロボットを回収することも可能である。さらに様々なセンサ情報を把握しかつ個々のひれなどのアクチュエータの操作は熟練のスキルが必要であるため、ユーザインターフェースと半自律制御を組み合わせた操作方法も開発している。

4. おわりに

研究室には大学院生と学部生合わせて14名が在籍し研究活動を行っている。また、愛知工業大学には、学部・学科を超えた教員・学生のロボットを通した交流施設であるロボット研究ミュージアムがある。ミュージアムでは学生は自由にロボット製作をすることができ、研究室にとらわれず、異なる知識を持つ学生と交流し、刺激を受けてよりよいロボット開発につなげている。水中ロボットの開発もその中で行われており、研究室とは別に水中ロボットの大会や展示会参加を目的とした学科や学年の垣根を超えた学生チャレンジプロジェクトのチームを結成し、沖縄海洋ロボットコンペティションや水中ロボットコンベンションin JAMSTEC、ロボカップアジアパシフィックなどで成果を発表している。プロジェクトを通して、ものづくりの知識のみならず、人間力も身につけることができエンジニアとしての基礎を学んでいる。今後も研究活動を通して人材育成に力を入れていきたい。

【著者紹介】 内田 敬久(うちだ よしひさ) ロボット研究ミュージアム 教授

■略歴

2003年4月 愛知工業大学工学部機械工学科講師 2007年4月 愛知工業大学工学部機械学科准教授 2018年4月 愛知工業大学工学部機械学科教授(現在に至る) 2019年4月 愛知工業大学地域連携本部ロボット研究ミュージアム教授(現在に至る) 2021年4月 愛知工業大学学生支援本部キャリアセンター長(現在に至る) 2021年4月 愛知工業大学学長補佐(現在に至る)

水中ロボット、モジュールロボット、草刈ロボット、サービスロボットに関する研究に従事

九州職業能力開発大学校

1.はじめに

九州職業能力開発大学校は2005年から海中ロボットの開発に取り組んでいる。はじめはOBE(海底電位差計)の姿勢監視用海中ロボットの開発1) に取り組み、2009年からは水中ロボットコンペティションへの出場に向けた競技用AUV(自律型海中ロボット)の開発2) に、2014年からは沖縄海洋ロボットコンペティション(以下、「沖縄海洋ロボコン」という。)への出場に向けた競技用AUVの開発3) に取り組んできた。

図1 実習室の様子(2022年)

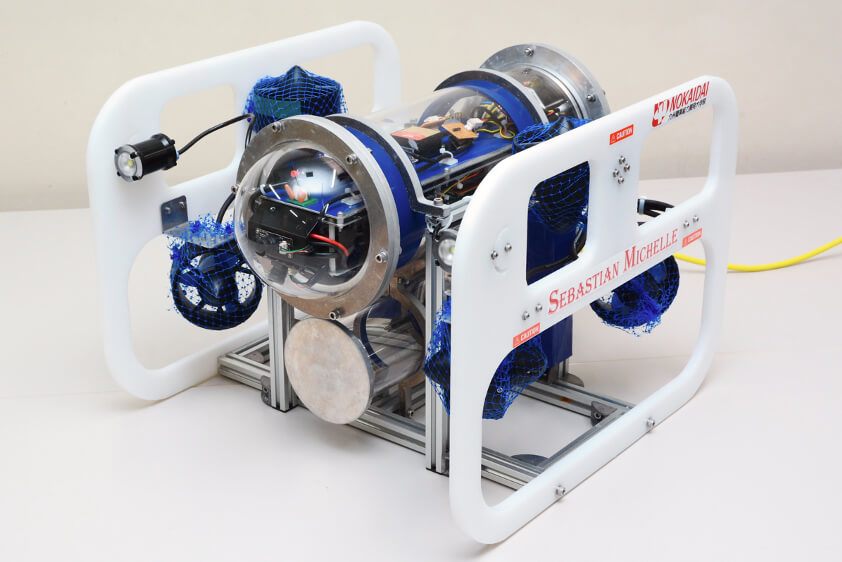

2.船底点検ロボットの開発

2020年から3年間、船底点検ロボットの開発に取り組んだ。4) (図2)。開発したロボットは、ハーバースタッフ1名でも持ち運べるように、縦横サイズはA2サイズ、質量は10kg程度になるように設計した。また船底点検と海底落下物の調査のために3台(上方・前方・下方)のカメラと2灯の水中ライトを搭載し、ゲームコントローラからの遠隔操作により潜航し、海中に投光しながら撮影動画を手元PCに配信することができる。本課題は新門司マリーナとの共同研究として実施した。5月にハーバースタッフへのユーザーヒアリングを行った上で設計・製作に取り組み、12月に船底点検作業の実証実験を実施し、2月にスタッフと共に成果物について評価会を開催した(図3、4)。

図2 船底点検ロボット(2022年)

図3 ロボットを評価するハーバースタッフと学生たち(2021年)

図4 ロボットを評価するハーバースタッフと学生たち(2022年)

3.海洋ごみ運搬ロボットの開発

2022年から、海洋ごみ運搬ロボットの開発に取り組んでいる。5) 。海洋ごみの約8割は陸域起源で、陸で発生したものが河川を伝わって海に流出したことが分かっており6,7) 、全国各地では海洋ごみ問題の周知啓発と、海洋ごみの流出を少しでも防ぐことを目的に、街頭清掃活動や海岸清掃活動が実施されている8) 。4) (図5)。

図5 海洋ごみ運搬ロボット(2022年)

図6 Mr.DIVERによる水中清掃活動

図7 門司港レトロにて海洋ごみを運搬する学生たち(2023年)

4.沖縄海洋ロボコンの広報活動

沖縄海洋ロボコンは2014年12月にプレ大会が開催され、2015年の第1回大会に合わせて公式Webサイト(図8)が開設された。筆者は2019年から、Webサイトの管理や協賛依頼フライヤーの作成(図9)、協賛特典の作成など広報活動を推進してきた。ここではWebサイトや協賛活動の現状と今後の課題について述べる。

図8 沖縄海洋ロボコン Webサイト

図9 協賛依頼フライヤー

図10 協賛企業名入りゼッケン

5.おわりに

本稿では、地域と共同で開発した海中ロボットと沖縄海洋ロボコンの広報活動について紹介した。9) 。沖縄海洋ロボコンの開催、そして継続と発展に向けて、各企業様には大会の趣旨に賛同をいただき、ご協賛をお願いしたい。

※本論文中の意見は執筆者個人のもので、沖縄海洋ロボットコンペティション実行委員会の公式見解を示すものではない。

参考文献

浅海用OBEMの開発, 九州職業能力開発大学校 平成17年度開発課題最終発表会, 2006

浅海用AUVEMMの開発, 九州職業能力開発大学校 平成21年度開発課題最終発表会, 2010

自律型海中ロボットKPC_AUV2014の開発, 九州職業能力開発大学校 平成26年度開発課題最終発表会, 2015

海中作業用ロボットの開発, 九州職業能力開発大学校 令和4年度開発課題最終発表会, 2023

環境省:令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書, 2019

公益財団法人かながわ海岸美化財団:なぎさのごみハンドブック, 2011

日本財団・日本コカ・コーラ株式会社:陸域から河川への廃棄物流出メカニズムの共同調査, 2020

日本財団:海ごみゼロウィーク, https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/(2024.5 確認)

内閣府総合海洋政策本部:自律型無人探査機(AUV)官民プラットフォーム提言書, 2023

【著者紹介】 寺内 越三(てらうち えつぞう)

■略歴

2002年3月 職業能力開発総合大学校 研究課程 電気・情報専攻 修士 2002年4月 熊本職業能力開発促進センター 情報・通信系 2013年4月 沖縄職業能力開発大学校 専門課程 電子情報技術科 職業能力開発准教授 2019年4月 九州職業能力開発大学校 応用課程 生産電子情報システム技術科 職業能力開発教授

2021年から沖縄海洋ロボットコンペティションに実行委員として参加

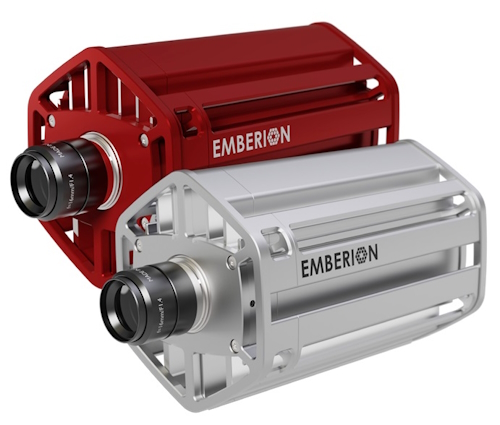

EMBERION社(フィンランド)はPbS(硫化鉛)を使用したCQD(コロイド量子ドット)デバイスを開発&カメラ化に成功。アプロリンクは日本市場に対して製品販売とサポートをする。

プレスリリースサイト:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000131932.html

STマイクロエレクトロニクは、デュアル・オペアンプ「TSB952」を発表した。同製品は、52MHzのゲイン帯域幅を備え、チャネルあたりの消費電流は、36V動作時にわずか3.3mAである。低消費電力が求められる設計において、優れた性能を提供する。

プレスリリースサイト:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001396.000001337.html

(株)ミライト・ワンは、令和5年度より参画している愛媛県のデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ」に、6月6日、本年度も採択されることが決定した。

プレスリリースサイト:https://www.mirait-one.com/info/001179.html

住友ゴム工業(株)と九州大学は、6月1日付けで「高分子バイオマテリアル研究に関する寄附研究部門※1」を開設した。これにより再生医療などの医療技術の発展に向けて産学提携でさらに研究開発を加速させていくという。高齢化の国際的動向 – 内閣府

プレスリリースサイト:https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2024/sri/2024_050.html