木股雅章

3.画素ピッチ縮小

抵抗ボロメータ方式とSOIダイオード方式では画素ピッチ縮小が進んでいる。画素ピッチを縮小して、より多くの画素を集積化することで高解像度化が可能になる。また、従来の画素数の素子ではチップサイズを縮小できるので、素子コストが下がる。さらに、チップサイズ(画面サイズ)が小さくなるとカメラサイズが小さくできる。カメラサイズの縮小により、レンズが小さくなり、レンズコストが低減できるという効果もある。こうした事情を背景に、過去25年間、画素ピッチ縮小技術の開発に多大のリソースが投入されてきた。

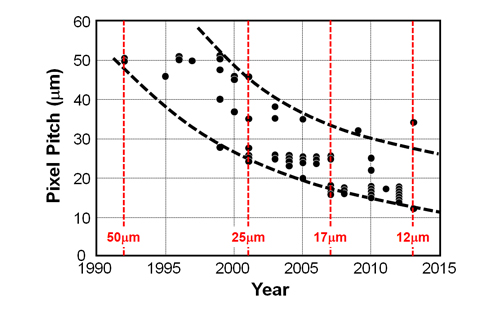

図4に非冷却赤外線イメージセンサの画素ピッチ縮小の推移を示す。1992年に発表されたHoneywellの抵抗ボロメータの画素ピッチは50 µmであったが、画素ピッチは2001年には25 µm、2007年には17 µm、2013年には12 µmに縮小され、2016年には10 µmの画素ピッチを実現する技術も開発されている1)。

この間、画素面積は1/25まで縮小されたことになるが、非冷却赤外線イメージセンサの性能指標である雑音等価温度差は50 mK (F値1の光学系を用いた場合) を維持しており、感度は少なくとも25倍向上されたことになる。第1章で述べたように、熱型赤外線イメージセンサの感度は、熱コンダクタンスと温度センサの感度で決まる。これまで報告されている非冷却赤外線イメージセンサの画素ピッチと熱コンダクタンスの関係をみると、1992年からこれまでの感度改善は、熱コンダクタンスの低減によって成し遂げられてきたことが分かる3)。

画素ピッチ縮小により高解像度化も可能になった。画素ピッチ50 µmの非冷却赤外線イメージセンサの画素数は320×240画素であったが、25 µm画素が実現されると画素数は640×480画素に増加し、17 µm画素の技術で1024×768画素非冷却赤外線イメージセンサが開発されている1)。さらに、最近12 µm画素の2048×1080画素のフルハイビジョン対応赤外線イメージセンサも報告されている。

4.ビジネス動向

非冷却赤外線イメージセンサを搭載した赤外線カメラの全世界の出荷台数は、現状では100万台程度と推定される。テクノ・システム・リサーチは、2025年には出荷台数が650万台近くまで急増すると予測している2)。この急増を牽引するのは、自動車応用と新応用である。ここでは、注目される2つの応用を中心にビジネス動向を概観する。

赤外線カメラの自動車応用として注目されているのは、夜間の視覚を補助するナイトビジョンシステムである。車載赤外線ナイトビジョンシステムの歴史は比較的古く、非冷却赤外線イメージセンサの開発が盛んになってから数年後の2000年にはGMがCadillacへの搭載を開始し、2004年には本田技研工業が採用している。しかし、この2社が使用していた非冷却赤外線イメージセンサはMEMS技術以前の古いタイプの素子で、抵抗ボロメータを使った車載赤外線ナイトビジョンシステムが登場したのは2005年である。

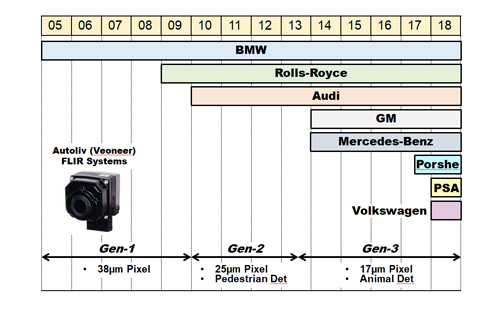

図5に抵抗ボロメータ方式の非冷却赤外線イメージセンサを用いた車載赤外線ナイトビジョンシステムの搭載状況の推移を示す。この図で示されている全ての自動車メーカは、Veoneer(Autolivのグループ会社で、最近Autoliv本体から分離された)の車載赤外線ナイトビジョンシステムを使用している。このシステムに使用されている赤外線カメラはFLIR SystemsのPath FindIRで、非冷却赤外線イメージセンサもFLIR Systemsが製造している。Veoneerの第1世代システムは、赤外線画像を表示するだけのものであったが、第2世代では歩行者検知ができるようになり、第3世代のシステムでは、動物検知の機能も追加された。第3世代は、画素ピッチ17 µmの非冷却赤外線イメージセンサが用いられているが、第4世代では画素ピッチ12 µmの素子が採用されると報道されている。また、これまでの解像度は320×240画素であったが、640×480画素の車載赤外線ナイトビジョンシステムの開発も進められているという4)。

参考文献

1) 木股, “赤外線センサ 原理と技術”(科学情報出版)(2018).

2) 2105-2016年度版非冷却赤外線イメージング市場のマーケティング分析(株式会社テクノ・システム・リサーチ)(2016).

3) 木股, 応用物理, Vol. 87, No. 9, pp. 648-654 (2018).

4) 木股, 光アライアンス, 掲載予定 (2018).

次週へつづく―