機械知能工学科 教授

熊谷正朗

センサで測定すること

一方で、ロボット用という範囲で見れば「測定する内容」はじつはそれほどは変わっていない。いうまでもなく、センサの精度・分解能・応答速度は大きく向上し、そのうえ低コスト化している。また、センサ後の処理内容が、コンピュータの進歩とともに高度化・高速化している。余談であるが、ここ20年間のロボット技術の進歩はコンピュータ・半導体技術の進歩によるといっても過言ではない。単純に演算力が向上したことで従来はリアルタイムの処理が不可能だった制御理論が使えるようになり、画像処理がリアルタイム化し、それを上回る高速化のために従来はなかった手法が提案・試せるようになった。DCサーボモータに代わってACサーボモータが普及したことも制御マイコンの性能向上によるところが大きい。また、機械構造の計算が手軽になり、数値制御加工も一般化してメカの最適化(≒軽量化)が現実的になり、電磁場シミュレーションの実用性が上がったことでモータの最適化が(≒出力上昇・小型軽量化)なされた。制御系についても、従来は大型のコンピュータによる中央集中制御型だったが、マイコンの高性能低コスト化によって分散配置して、それらをネットワーク接続して動作させるようになり、モータの制御やセンサの処理などが全体的に底上げされている。しかしながら、ある意味、メカトロ、ロボットの根幹は変わっていないと言える。

ロボットのセンサは大きく分けると、内界センサ(内界センシング)と外界センサにわけられる。内界センシングはロボット自身の計測であり、たとえば関節角の計測、外界センシングはロボットの外の計測であり、カメラによる周囲の撮影である。

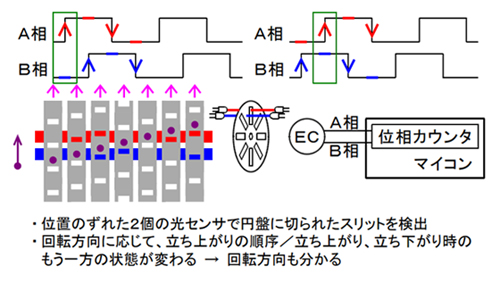

まず、ロボットがロボットとして機能するために内界センシングは必須である。たとえば、腕や脚のような関節型のロボットでは、その関節角度が重要であり、車輪移動ロボットでは、車輪の回転速度がロボットの運動を規定する上で重要である。これらは自身がどういう状態にあるかを推定(確定的に測定できる場合もあれば、車輪移動は車輪滑り、関節型も厳密にはガタやたわみがあるため、推定ということが妥当な場合もある)するために使われるほか、指令した通りに動作するようにフィードバック制御するために用いられる。一般には、モータの軸に直接に取り付けられた内蔵のロータリーエンコーダによって計測する(言い換えれば、本格的なロボットにはエンコーダ内蔵のモータを使うことが多い;メーカの制御装置を使う場合もそれが前提;関節そのものに付けることは多くない)。光学式のインクリメンタル型エンコーダはスリットが切られた円盤を光センサで読み取り、スリット単位(エッジを使いスリット数の4倍)で回転角度と回転方向が測定でき(図4)、電源投入後の相対的角度変化がとれ(アブソリュート式は常時絶対角度が読める)、一定時間での角度変化を見ることで速度が分かる。一方、ロボット制御では「力(トルク)」の制御をする場合も多いが、これはモータのトルクと電流が比例することを利用し、制御回路側においた電流センサで計測・制御することが一般的である。近年注目されているSEA(Series Elastic Actuator)では、駆動系にあえて弾性変形する要素をいれることでロボットの本質的な柔らかさ(力センサをもとに制御的につくる柔らかさもある)を得るとともに、その弾性変形の両側に変位センサを置いて力計測・制御することができる。

ロボットのハードの動作に対する直接的な制御では、以上のようなモータの制御が多くを占め、その上に数学的な制御を乗せるが、姿勢維持をするようなロボット、たとえば歩行ロボット、Segwayのようなバランス型車輪移動、玉乗りロボットなどのようなものの場合は姿勢の計測が必要ある。主には傾斜角速度を測定するレートジャイロと重力加速度方向(鉛直軸)をみる加速度センサを用いる。以前は個別の単軸のセンサを用い、重力軸も傾斜計という振り子+角度センサ式のものを用いる場合もあった。2種類のセンサを用いる理由は、加速度センサは絶対的な鉛直方向を見ることはできるが、加速度センサであるがゆえ自身の揺れも拾ってしまうため、長期的には(かなり低周波数の成分では)鉛直を示すが、短期的には(ロボット制御に主に用いる周波数成分では)役に立たない。

一方でレートジャイロは応答性は十分に得やすいが、「角速度」のセンサであるため傾斜角を得るには積分する必要があるが、角速度のゼロ点がわずかでもずれていると、それが積分で蓄積して角度計測値が時間とともにずれていき、制御の基準たり得ない。そこで両者を組み合わせることが一般的で、ジャイロで応答性を、加速度センサで安定性を確保する(20年以上に渡ってこの構成を使っているが、ジャイロセンサの性能が随分上がりジャイロ単独でも持つ時間は伸びた)。これが、半導体のMEMS技術の発達とともに、小型化、高精度高分解能化、計測の多軸(2,3軸)化、さらには地磁気センサまで含めたワンチップ化(IMUセンサ: Inertial Measurement Unit, 慣性計測装置)となってきた。前述のようにジャイロの長時間安定性の不足を鉛直軸は加速度センサで補うが、方位角の補正を地磁気によるわけである。加えて、これらのセンサの統合手法の研究も進み、センサに処理コンピュータを内蔵し、各センサ値から姿勢角そのものを出力するようにしたセンサもある(驚くべきことに数百円で買えるものもある)。このIMUセンサの発展の影にはゲーム機やスマホへの採用があるといえる。コントローラを振ったときの動作計測、スマホ類もその傾斜などを画面に反映させるために使用しているが、スマホで使うということは数が出て、小型化低コスト化およびスマホCPUとの接続性が望まれ、急激に進歩した。ロボット系のために作られたわけではないであろうが、我々もその恩恵にあずかっている。また、この発展はドローンにも直結しており、「ドローンはスマホの技術で作られている」という不思議な説明を耳にすることがあるが、制御を可能にする高性能マイコン、姿勢計測のための小型IMUセンサ、小型GPSや通信モジュールの転用という意味ではある意味正しい(が、やはりいろいろと別物である)。

そのほか、内界センサにあたるものとしては、各部の温度を測定する温度センサや電池の利用状況を測定する電圧電流センサがある。温度の上昇しすぎは、部品類の寿命低下、モータの性能低下を招くことがある。定格内で使えば影響は少ないが、ロボットでは間欠動作の場合も多く、定格を超える短時間最大を前提にした設計をすることもあり、信頼性の確保には温度のモニタリングが必要である。また、バッテリ動作する機器では電池残量は重要であり、安全に停止できる範囲の見極めや(ドローンにとっては死活問題である)、自動充電などに用いられる。いずれも、基礎研究段階のロボットでは省かれる場合も多いが、実用的なロボットとする場合には重要となる。

次週に続く―

著者

熊谷正朗(くまがいまさあき)

東北学院大学工学部 機械知能工学科 教授

略歴:

2000年 東北大学大学院工学研究科修了、博士(工学)。同年 東北大学助手。2003年東北学院大学講師、助教授、准教授を経て、2013年教授。2008年より仙台市地域連携フェローを兼任。

主にメカトロニクス、ロボット系の講義を担当し、仙台市地域連携フェローでも「基礎からのメカトロニクスセミナー」を実施。