プロジェクト・マネージャー

花崎 勝彦

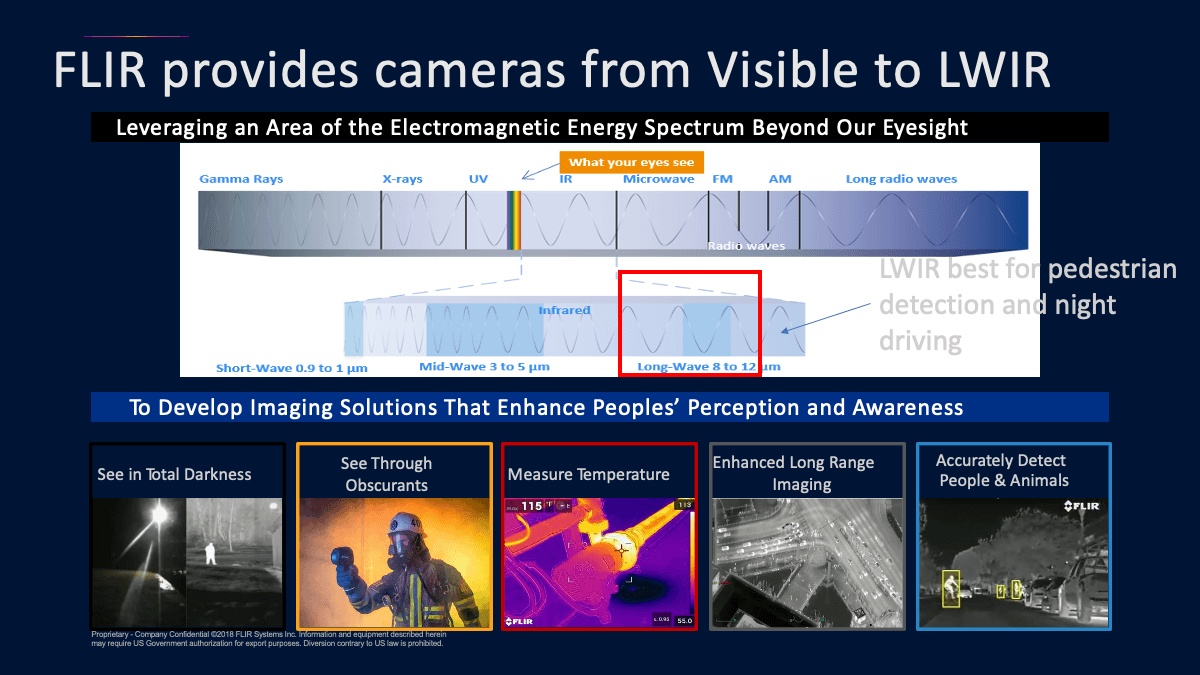

我々、太陽系に住む地球人は、太陽が放出する幅広い電磁波に晒されながら日々の暮らしを送っています。その電磁波とは短波長側からガンマ線にはじまり、X線、紫外線と進み、人間が視認できる可視光線帯域、350~850nμに至ります。人が光として認識できる電磁波の帯域はわずかに幅500nμと非常に狭く、その可視広帯域の一番の長波側がの赤色です。その赤色の外側に1~14μという幅広い赤外線帯域が存在し、地上の全ての物質は絶対零度以上になった瞬間から赤外線を自ら放射し始めます、つまり地球上のほぼ全ての物体は赤外線を放射していると言っても過言ではありません。その赤外線量を受けて可視化するのが赤外線センサーなのです。

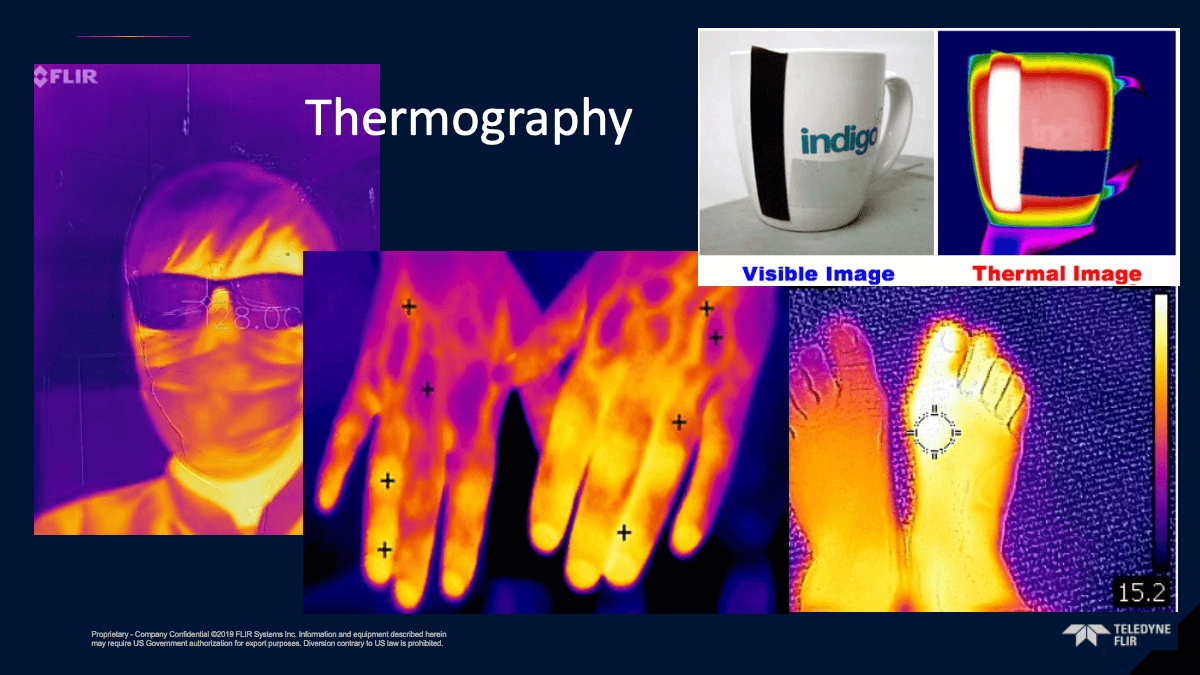

ここで一つ赤外線画像の問題点につき言及しておきましょう。右上にマグカップの可視光画像と赤外線画像があります。マグカップには熱いコーヒーがめいっぱい注がれていますが、その表面には縦方向に黒いビニールテープと右横方向にアルミホイルが貼り付けられています。当然ながらマグカップ自体は熱いコーヒーに温められ全体が均一に温度上昇しているはずですが、黒色のテープ部の画像はより高温を示す白色に表示されていますし、アルミホイルの部分は逆により低い温度を示すがごとく黒く表示されています。これは赤外線画像の特筆すべき特性の一つで、物性やその色によって放射率が変動してしまうことを表しています。つまり、色やその物性によってはその物体の放射する赤外線量が正しい温度を表現できない場合があることを意味しています。 赤外線センサーの出力できる画像は、本来モノクロです。温度の高い部分を白く表現するWhite Hotか、温度の高い部分を黒く表現するBlack Hotを選択できますが、基本的には白色と黒色の間を諧調で表現したモノクロ画像です。ところが、コロナ禍においてよく見られたサーモグラフィーと呼ばれる熱画像には赤やオレンジ、ブルーや紫というカラフルな色彩がつけられていたのを覚えている方々は多いのではないでしょうか。あれは人々が直感的に温度差をイメージでき易いように白黒画像の諧調に色彩をパレットで割りつけた偽色なのです、赤外線センサーの世界のトップシェアを誇るTeledyne FLIR社の作成物です。

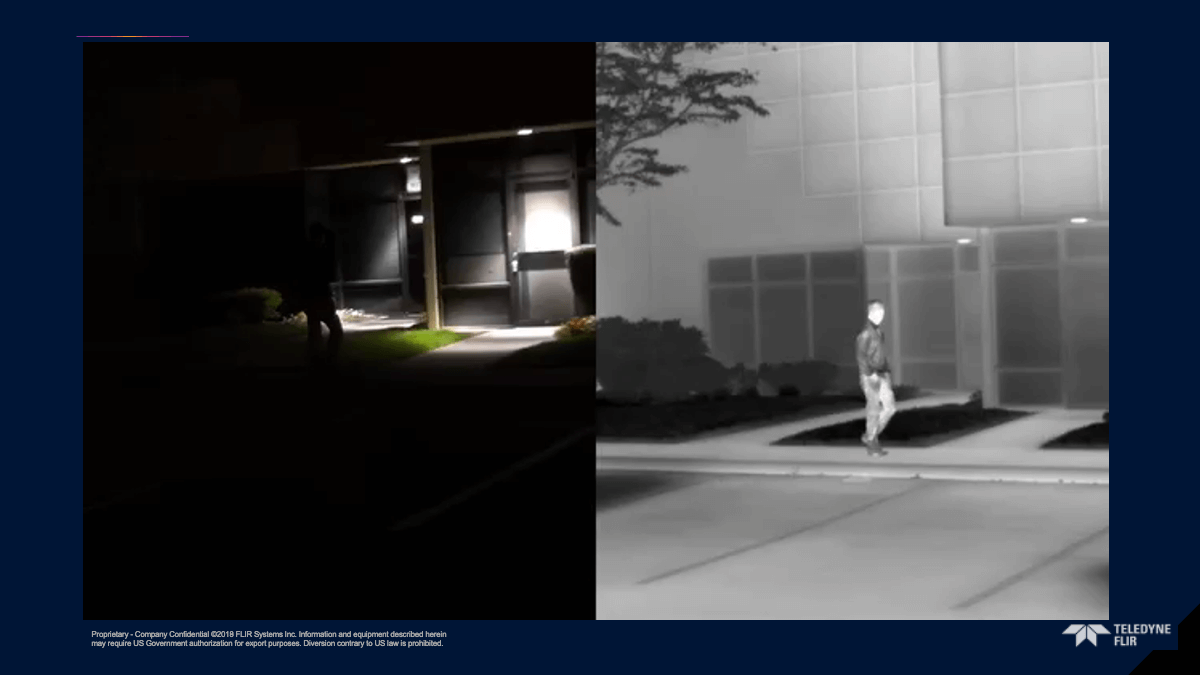

今回のプレゼンテーションの資料としては、可視光画像と赤外線画像を左右に並べて直感的にその違いを理解していただけるように配置しています。前述の通りその物体自体が放射する赤外線を画像可しますので、光源と影という概念が存在しません。

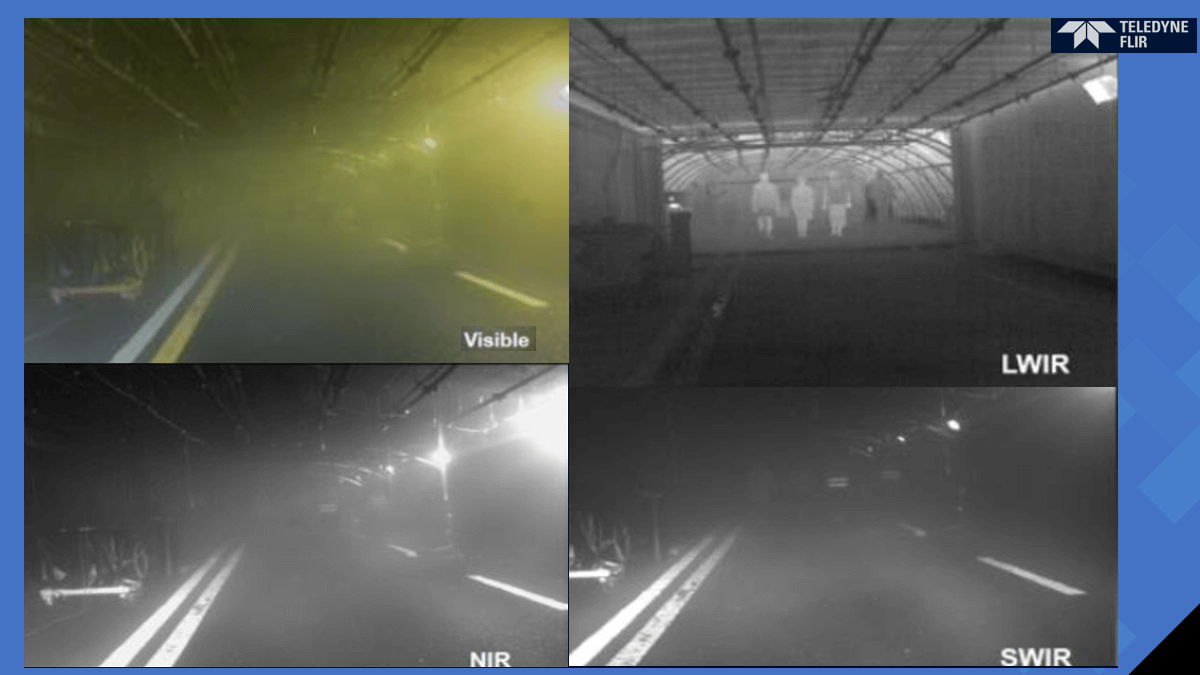

この比較は、可視光画像、NIR(CMOSセンサーのIRカットフィルターを装着しない900~1000μm帯域)、近赤外帯域、遠赤外線帯域の4つの帯域の画像を異なるセンサーで可視化した画像比較です。撮影環境は、夜、霧、強い光源によるハレーションという可視広帯域のCMOSセンサーにとっては三重苦となるような非常に過酷な状況となっています。自動運転の中心に位置するCMOSセンサーの弱みを敢えて顕在化させるという意味合いを強く持つ環境と言えるでしょう。

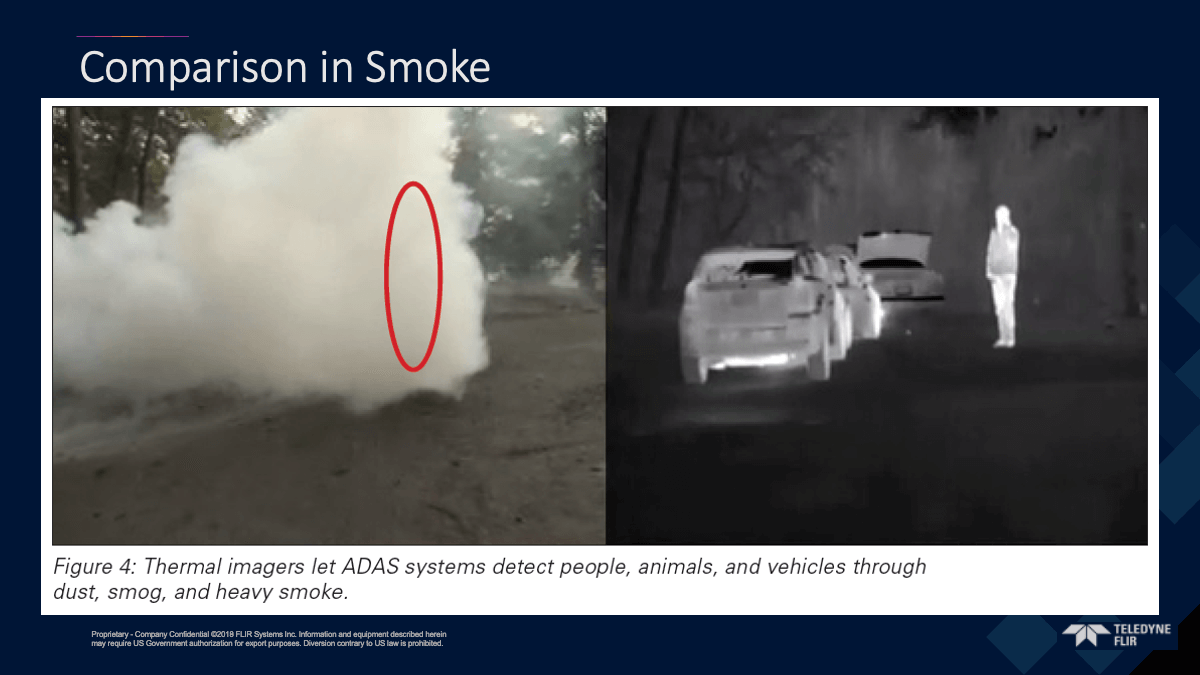

次の画像は、赤外線の大きな特徴の一つでもある、煙や霧の中を透過できる特性を表しています。煙や霧の粒子である水蒸気は非常にその粒子が荒いために、赤外線はそれに邪魔されずに透過しセンサー面に到達するために結像できます。ただし、そこには限界が存在し、介在する煙の粒子、水蒸気の量が増えるにしたがって見えづらくなってしまいます。

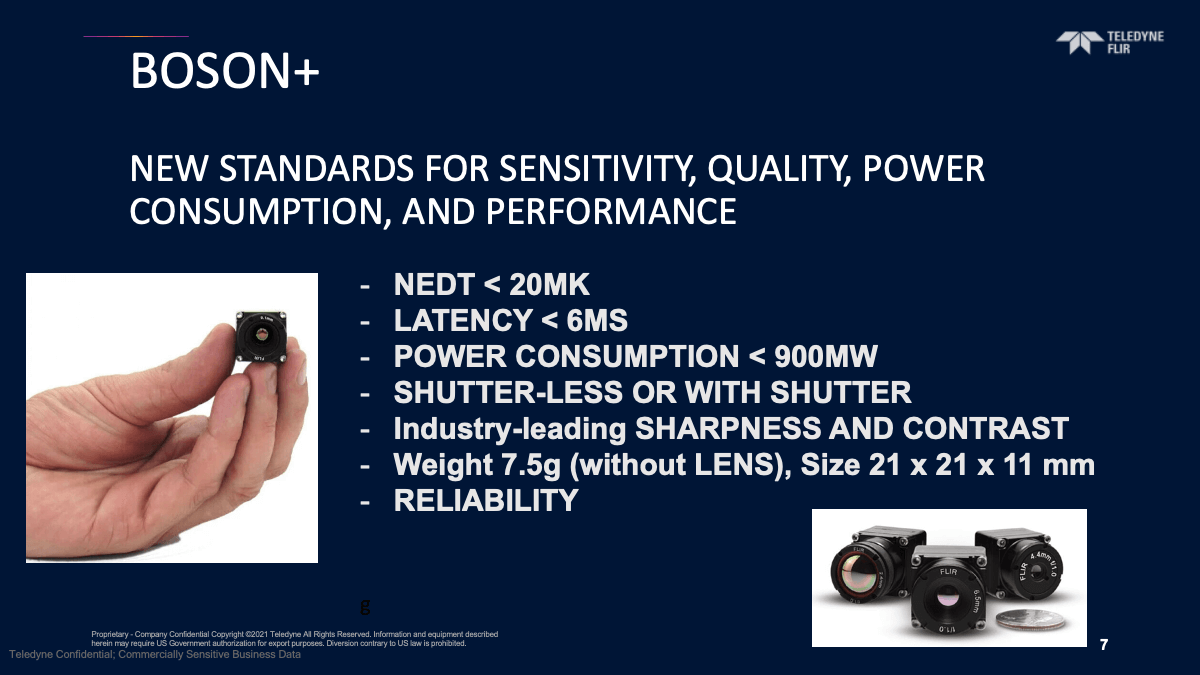

Teledyne FLIR社のBosonという遠赤外線センサーの概略を示します。VGA(640×512)クラスの解像度を有しながら、写真の通り非常に小さくパッケージングされた世界最小の赤外線センサーと言えるでしょう。半導体プロセスとMEMS技術を融合させたプロセスで製造されたマイクロボロメーター(酸化バナジウム)ベースのセンサーであり、レンズなしのボディサイズは21 x 21 x 11mmに収まっています。レンズも広角90度から狭角6度程度まで幅広くラインナップされており、写真のレンズは広角側の一般的に見える大きさのタイプですが、狭角なレンズはセンサー自体の数百倍もありそうな巨大さであり、削り出しのゲルマニウムが採用されているために非常に高価です。出力精度は日々進化しており現状では20~40mK、ノイズ低減やコントラストの向上などを含めた新しいISP処理も相まって、一世代前の”ノイズの多めな白黒画像”からは一線を画した感のあるくっきりとした赤外線画像へ進化しています。

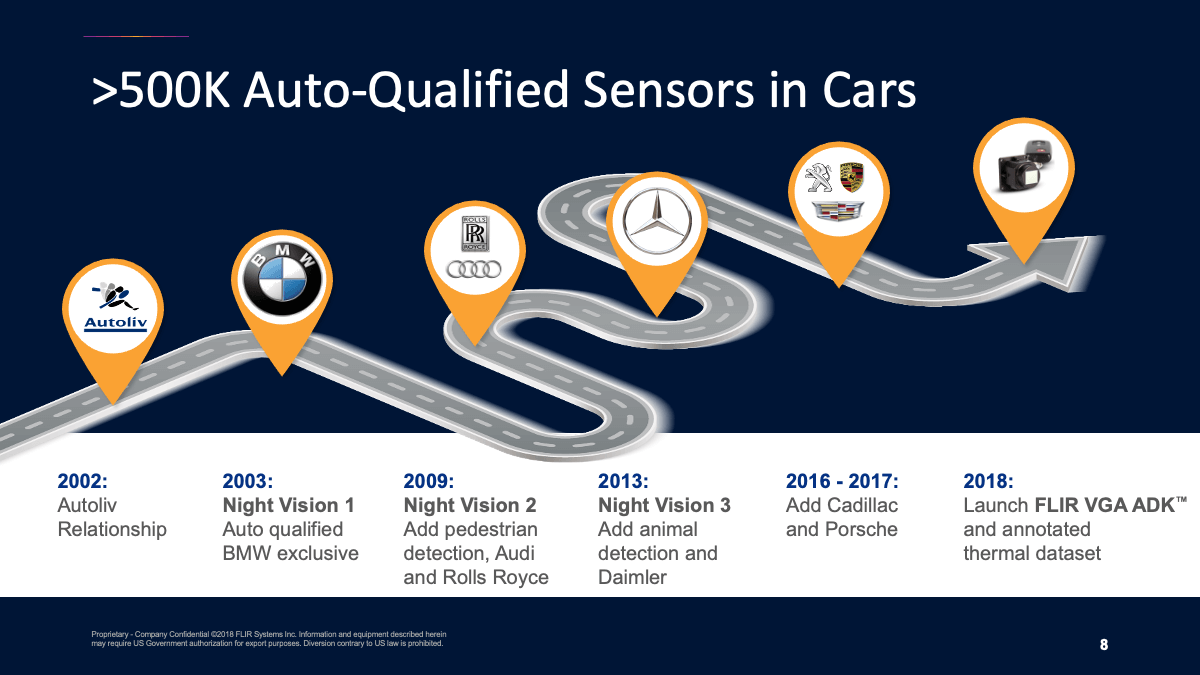

Teledyne FLIR社は前身のFLIR Systemsの頃に欧州のAutoliv社との協力で自動車業界初となる量産仕様の赤外線センサーの実績を確立しました、約20年以上前の2002年の出来事です。Night Visionと称され、夜間の歩行者や動物を速やかに認識できる赤外線センサーの機能を顕在化させました。そこから欧州のの高級自動車メーカーを中心に量産仕様の赤外線センサーとして今現在も継続的に採用されています。

トピックスとしての鮮度は落ちてしまった感は否めませんが、今から4年ほど前の2019年10月の紙面でWall Street Jurnal社は今の新車の乗用車に搭載されている歩行者安全として謡われている機能は全く使い物にはならないという衝撃的な内容を発表しました。その理由として、明るさの落ちてしまう夜間に機能しないこと、子供は90%見過ごされてしまうこと、速度が50km以上になると機能しなくなるという3つの理由を挙げていました。さてそこから4年経っている現在の新車の歩行者安全機能は十分に進化していると言えるのでしょうか。

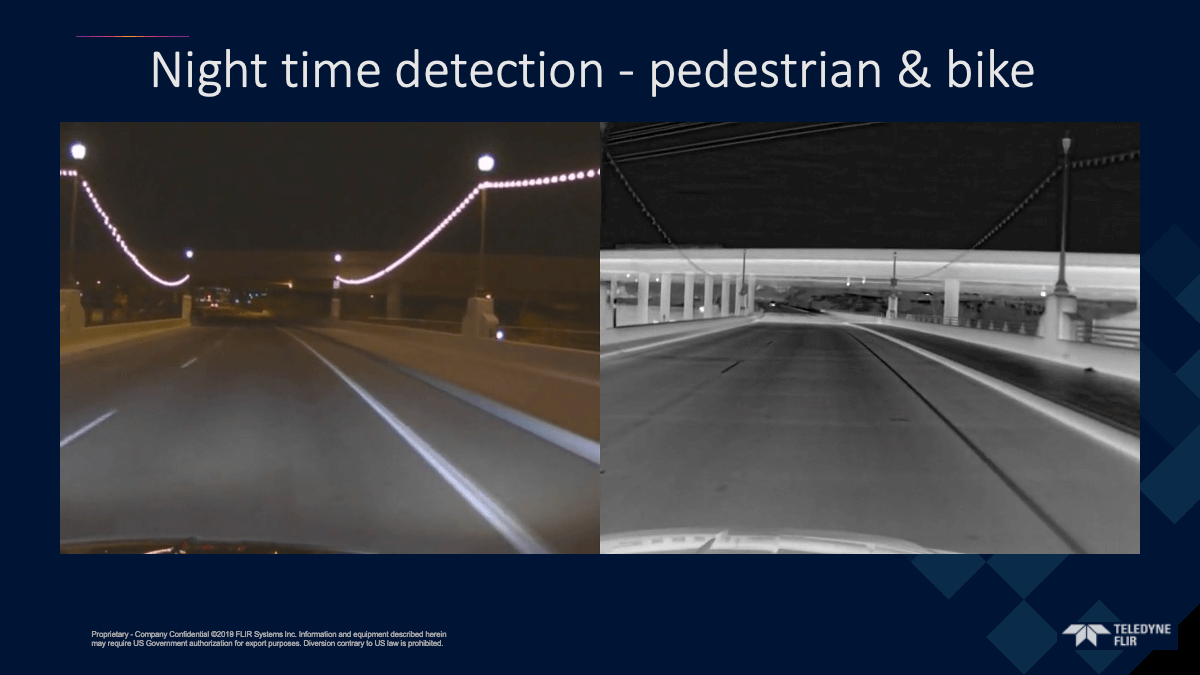

次のビデオ画像は、米国でUberがHigh-Wayを横断していた通行人をはねてしまった人身事故の再現現場の画像です。可視画像と赤外線画像の両方で歩行者認識のAIを起動させた場合の同時再生をビデオにまとめています、全く同じシーンを撮影していても赤外線画像でのAIは可視画像の10秒以上も前に歩行者を認識し最初のバウンディング・ボックスを表示しています。これは赤外線画像の夜間の優位性を明確に表した例と言えるでしょう。

次回に続く-

【著者紹介】

花崎 勝彦(はなざき かつひこ)

コーンズテクノロジー株式会社

プロジェクト・マネージャー

■略歴

エヌビディア社でのグラフィック画像処理、アプティナ社でのCMOSセンサー、フリアーシステムズ社での赤外線センサーのビジネス開拓に携わってきており現在に至る。