3.傾斜利用BOCDR

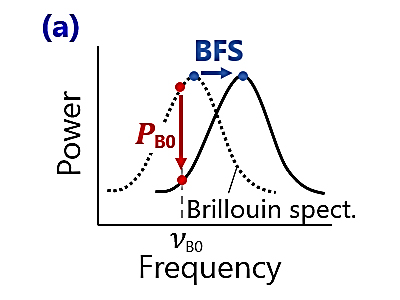

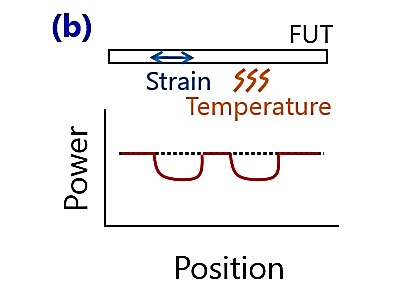

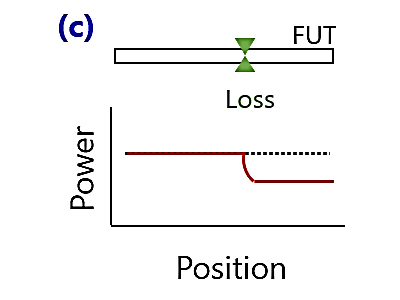

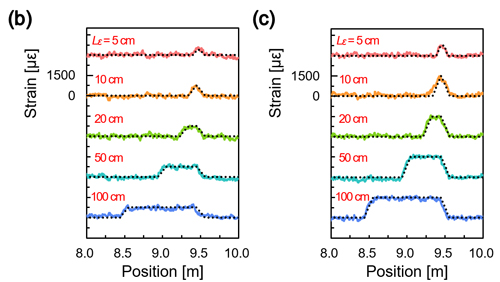

2種類の超高速BOCDRのうち2つ目は、「傾斜利用BOCDR」6)である。高速化の基本的な考え方は位相検波BOCDRと同様である。すなわち、従来はBGS全体を観測後にピークを与える周波数(BFS)を算出しており、比較的長時間の測定時間が必要であった。これに対し、傾斜利用BOCDRでは、ESAのゼロスパン機能によりBGSの傾斜部分に位置する特定周波数におけるパワーのみを抽出し、その経時変化をオシロスコープで高速に取得する(図7(a))。歪や温度変化によるBFS情報だけではなく、光損失に関する情報も同時に得ることができるのも特徴である(図7(b,c))。

(a) 傾斜のパワー変化がBFSの変化と一対一対応する様子

(b) 歪と温度変化が印加された場合のシステム出力。

(c) 局所的な損失が印加された場合のシステム出力。

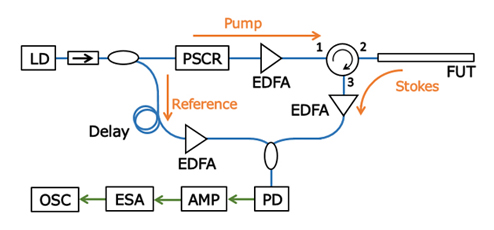

図8に示す実験系を用いて、これまでに歪・温度・損失の分布測定を実証し、高速測定についても基礎実験を行った。原理的には、傾斜利用BOCDRは位相検波BOCDRを凌ぐ高速測定が可能である。

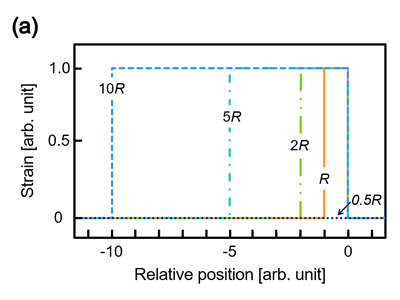

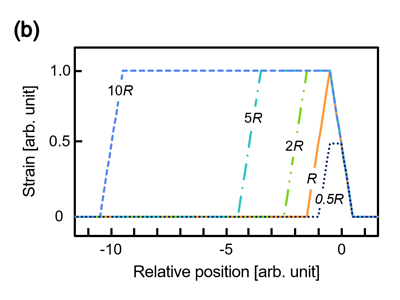

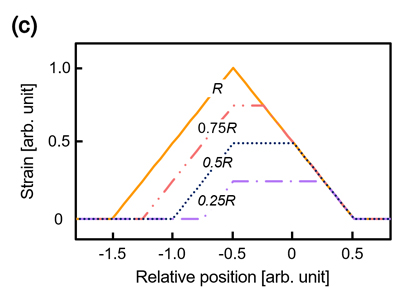

さて、傾斜利用BOCDRの最終出力は、従来のBOCDRの出力とは異なる。シミュレーション結果を図9(a–c)に示す。従来のBOCDRでは、最終出力であるBFS分布は、実際に印加されている歪や温度変化の分布に完全に対応し、その形状は一般に矩形であった(図9(a))。また、理論空間分解能(図中でR)よりも短い歪印加区間・高温区間(以下、これらを「ホットスポット」と総称する)は検出されなかった。しかし、傾斜利用BOCDRの場合は、ホットスポットの長さと理論空間分解能の大小関係に応じて、出力(光パワー変化)分布の形状が台形となる(図9(b))。特に、ホットスポットの長さと理論空間分解能が等しい場合は、出力分布の形状は三角形となる。さらに特筆すべき点は、理論空間分解能よりも短いホットスポットに対しても出力が変化していることである。この性質をより詳しく調べた結果が図9(c)である。理論空間分解能がR、ホットスポットの長さがrのとき、出力変化量の最大値はr/R倍、出力が変化して見える区間の長さはr + Rとなることが明らかになった。すなわち、傾斜利用BOCDRは、従来のBOCDRで定義される理論空間分解能を超えた、極めて短いホットスポットを検出できる機能(以下、「超理論分解能効果」と称する)を有することが明らかになった。

(a) 従来のBOCDR

(b) 傾斜利用BOCDR(ホットスポットが比較的長い場合)

(c) 傾斜利用BOCDR(ホットスポットが比較的短い場合)

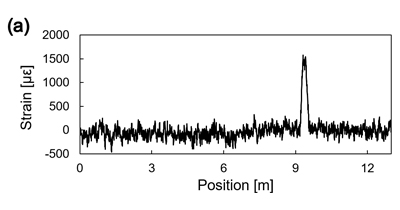

次に、上記の考察の正当性を実験的に検証した。まず、約13 mのシリカファイバーの20 cmの区間に1500 μεの歪を印加した際の傾斜利用BOCDRの出力を図10(a)に示す。理論空間分解能は9.5 cmとした。このスケールの測定範囲では、正しく歪印加区間が検出できているように見える。

(a) 13 mのシリカファイバーの20 cmの区間に1500 μεの歪を印加したときの出力.

次に、5 cmから100 cmまで印加区間を変化させながら、750 μεおよび1500 μεの歪を印加したのが図10(b,c)である。点線は理論線を示す。歪の大きさに関わらず、測定値は理論値と良い一致を示した。特に、理論分解能未満の 5 cmの歪印加区間が正しく検出され、超理論分解能効果が実証されたといえる。

(b,c) 歪印加区間の長さを変化させたときの出力(歪印加区間付近の拡大図).

(b)では750 με, (c)では1500 μεの歪を印加。

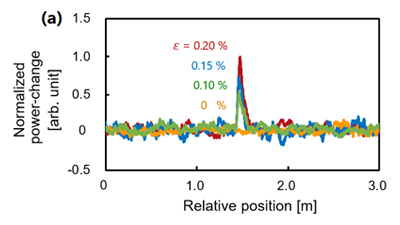

続いて、この超理論分解能効果によって、どの程度まで短いホットスポットが検出できるかを実験的に検証した。詳細は省略するが、空間分解能を約1 mに設定し、歪印加区間の長さを1 mから減少させたときの傾斜利用BOCDRの出力を調査した結果、この条件下では、理論空間分解能の少なくとも1/50以下の短いホットスポットを検出する能力があることが明らかになった。

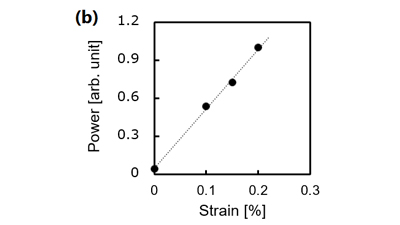

最後に、この結果を元に、理論空間分解能を約10 cmに設定し、その1/50にあたる2 mmの歪印加区間を検出した結果が図11(a)である。また、出力変化の最大値を印加歪に対してプロットしたのが図11(b)である。依存性はほぼ線形であった。以上より、2 mmの歪印加区間の検出に成功した。これまでにブリルアン散乱を用いた分布型光ファイバーセンサーで検出が実証されたホットスポットの最短の長さは、両端光入射法であるブリルアン光相関領域解析法を用いた場合の3 mmであった。すなわち、傾斜利用BOCDRの超理論分解能効果を用いることで、世界記録を塗り替えることができた。

(※月刊OPTRONICS 2017年12月号より転載)

参考文献

6) H. Lee, N. Hayashi, Y. Mizuno, and K. Nakamura, “Slope-assisted Brillouin optical correlation-domain reflectometry: proof of concept,” IEEE Photon. J. 8, 6802807 (2016).

次週に続く―